CRISPR: Streit unter Forschern

Sollte man versuchen, bei künstlichen Befruchtungen Gen-Fehler in Embryos zu korrigieren? Eine Gruppe in den USA arbeitet entschlossen daran – und stößt auf viel Skepsis und Kritik bei anderen Wissenschaftlern.

(Bild: OHSU)

- Antonio Regalado

Er wird selbst von Kollegen kritisiert, doch der Wissenschaftler hinter den weltweit umfangreichsten Bemühungen um die Editierung des Genoms von Embryos mit CRISPR kündigt an, die Arbeit an seiner „IVF-Gentherapie“ fortzusetzen.

Mutation in Embryo-DNA repariert

Shoukhrat Mitalipov von der Oregon Health Sciences University machte im vergangenen Jahr Schlagzeilen, als er berichtete, mit Erfolg eine Mutation in Dutzenden menschlicher Embryos repariert zu haben. Die Embryos wurden anschließend zerstört. Das Experiment mit Embryos im frühen Stadium habe die Geburt der ersten genetisch veränderten Menschen „deutlich näher“ gebracht, sagte er damals.

Der Durchbruch sorgte für Aufmerksamkeit. Schnell meldeten sich Kritiker zu Wort, die ihn als biologisch unplausibel bezeichneten und sagten, er sei möglicherweise nur das Ergebnis von Flüchtigkeitsfehlern und Artefakten.

Diese Kritiker erhalten jetzt Gehör in Nature: Anfang August veröffentlichte die Fachzeitschrift zwei Kommentare zu der Forschung in Oregon und eine lange Antwort von Mitalipov und 31 seiner Kollegen in Südkorea, China und am Salk Institute in Kalifornien.

Gen-Editiermethoden - eine kleiner Einblick (6 Bilder)

(Bild: Text: Inge Wünnenberg; Grafik: Brian Sipple)

Unbekannte DNA-Schäden durch CRISPR

Den Kern dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung bildet die bekannte Tendenz des CRISPR-Verfahrens, unerkannt Schäden in der DNA von Zellen zu verursachen. Diese Schäden sind stets schwer zu entdecken. Das gilt erst recht bei nur wenige Tage alten menschlichen Embryos, die nur aus einem Dutzend Zellen bestehen und so klein sind, dass man sie mit dem bloßen Augen nicht sehen kann.

Paul Thomas ist Maus-Genetiker an der University of Adelaide und Autor eines der Kommentare zu den Ergebnissen von Mitalipov. Er warnt vor Kindern, die mit schrecklichen Geburtsfehlern auf die Welt kommen könnten, falls CRISPR-Fehler wie gelöschte Gene unentdeckt bleiben.

„Wenn große Löschungen nicht entdeckt werden, könnte das in potenziellen klinischen Anwendungen verheerende Konsequenzen haben“, schreibt Thomas. Man könne „gar nicht zu sehr betonen“, wie wichtig es sei, bessere Methoden zu entwickeln, um zu verstehen, was CRISPR bei Embryos wirklich bewirkt.

Krankheitsrisiken eliminieren

Mitalipov dagegen will weiter beweisen, dass CRISPR bei Embryos sicher sein kann. Seiner Meinung nach werde es fünf bis zehn Jahre dauern, bis der Prozess so weit sei, dass man ihn in einem Zentrum für künstliche Befruchtung testen könne, sagte er auf Nachfrage,

Bei seiner revolutionären medizinischen Technologie geht es darum, die DNA von Embryos zu verändern, um Krankheitsrisiken zu eliminieren. Manchmal ist in diesem Zusammenhang von Keimbahn-Geneditierung die Rede, denn jede DNA-Veränderung, mit der ein Baby geboren würde, würde später über dessen Keimzellen, also Eizellen oder Spermien, an künftige Generationen weitergegeben.

Für seine erste Studie hatte das Team um Mitalipov Frauen in der Gegend um Portland 5.000 Dollar für eine Eizellen-Entnahme bezahlt. Mit diesen Eizellen erzeugten die Forscher dann 160 Embryos für ihre CRISPR-Experimente.

Gen-Therapien für künstliche Befruchtung

Laut Miltalipov verschafft sich sein Zentrum weiterhin Eizellen, um die bisherigen Ergebnisse zu bestätigen und weiter zu erforschen. Wieviele Embryos das Zentrum im vergangenen Jahr erzeugt hat, wollte er nicht sagen. Aber es sei das einzige weltweit, das im großen Maßstab Gen-Therapien für künstliche Befruchtungen erforsche.

Teams in China und Großbritannien haben ebenfalls versucht, Embryos mit CRISPR zu editieren, aber in viel geringerem Umfang. In vielen anderen Ländern ist das Editieren von Embryos gesetzlich verboten. Laut Thomas ist es dadurch schwierig, die Ergebnisse von Mitalipov unabhängig zu bestätigen.

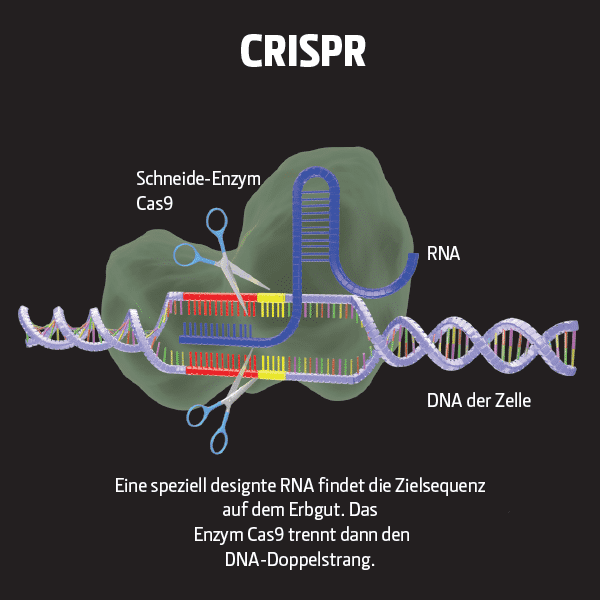

Um eine Zelle zu editieren, wird normalerweise deren DNA an einer präzise vorgegebenen Stelle zerschnitten. Wenn Wissenschaftler dort zudem eine korrekte Kopie eines Gens einfügen, kann die Zelle diese Vorlage nutzen, um einen funktionierenden Ersatz für die fehlerhafte DNA auszubilden.

Biologisch fast unmöglich

Ein überraschender Befund von Mitalipov war, dass neu befruchtete Eier die Vorlagen ignorierten, die er hinzugefügt hatte, um eine Gen-Mutation zu reparieren, die zu der Herzkrankheit hypertrophe Kardiomyopathie führt. Stattdessen, so behauptete er, wurde die mutierte DNA von den Spermien des Vaters mit der gesunden Version desselben Gens bei der Mutter repariert.

Skeptiker wie Maria Jasin vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Autorin des zweiten Kommentars in Nature, halten das für biologisch fast unmöglich. Der Grund: Unmittelbar nach der Befruchtung befinden sich die DNA von Vater und Mutter vorübergehend in getrennten Kernen – wie soll die Reparatur erfolgen, wenn kein physischer Kontakt möglich ist?

Zweifel an den Ergebnissen wurden immer lauter, weil Mitalipovs erster Bericht eine Möglichkeit nicht vollständig ausgeschlossen hatte: Wenn CRISPR das Gen das Vaters unbeabsichtigt gelöscht hätte, statt es zu reparieren, konnte der Eindruck, dass das Verfahren funktioniert hatte, falsch sein.

"Keine Belege für CRISPR-Fehler"

Mitalipov glaubt, dass sich seine Schlussfolgerungen erhärten lassen. Seine Gruppe habe DNA von hunderten aus den editierten Embryos entnommenen Zellen noch einmal analysiert und keine Belege für größere CRISPR-Fehler gefunden, sagt er.

Zudem kommen aus anderen Laboren neue Anhaltspunkte dafür, dass das unerwartete Reparatur-Phänomen real ist. Eine Gruppe am MIT, die mit CRISPR an Maus-Embryos experimentiert, berichtete in diesem Jahr, sie habe „überzeugende“ Belege dafür gefunden, dass es sich auch bei Mäusen abspielt. Seine Forschung „unterstütze“ die Schlussfolgerungen von Mitalipov, bestätigte Guoping Feng, Leiter dieser Studie, per E-Mail.

Allgemein aber bleibt die Nutzung von Gen-Editierung, um krank machende Mutationen bei IVF-Embryos zu korrigieren, stark umstritten. Laut einer aktuellen Umfrage unterstützt die Mehrheit der Amerikaner die Idee, Krankheiten zu verhindern, kann sich aber mit konkreten Tests der Technologie an menschlichen Embryos nicht anfreunden.

Laut Mitalipov sind CRISPR-Versuche an Embryos jedoch die einzige Möglichkeit, um Fortschritte zu machen und herauszufinden, wie Keimbahn-Geneditierung sicher und effektiv werden kann. „Wenn wir das nicht machen, kommen wir nie weiter“, sagt er.

(sma)