Ausprobiert: OpenWrt 19.07 – die wichtigsten Neuerungen der Router-Distribution

(Bild: openwrt.org)

OpenWrt 19.07 bringt unter anderem einen neuen Kernel, ein schnelleres Web-Frontend mit weniger Arbeitslast für schmale Hardware und (unter Umständen) WPA3.

Die besonders kompakte Linux-Distribution für WLAN-Router und Embedded-Geräte OpenWrt startet mit einer lange vorbereiteten, neuen Hauptversion ins Jahr 2020. Es ist die zweite große Aktualisierung des Projekts, nachdem LEDE als Fork und und das Mutter-Projekt OpenWrt wieder zusammengefunden haben.

Unter anderem hievt OpenWrt 19.07 den verwendeten Linux-Kernel nach eineinhalb Jahren auf Version 4.14 und bringt damit wieder alle offiziell unterstützten OpenWrt-Ausgaben für sehr unterschiedliche Hardware auf einen gemeinsamen Kernel. Zudem eröffnete das aktuelle OpenWrt das neue Build-Target "ath79", das den Quellcode für Geräte mit Qualcom-Atheros-Chips handlicher macht und vereinheitlicht. Das neue Build-Target soll ab der nächsten OpenWrt-Version den bisherigen Zweig "ar71xx" völlig ersetzen, der etliche Router-Generationen bis hin zum Standard 802.11ac unterstützt.

Alle wichtigen Änderungen von OpenWrt 19.07 gegenüber der Vorgängerversion 18.06 beschreiben die Release Notes [1], noch akribischer die Änderungen im Changelog [2]. Wir haben OpenWrt kurz ausprobiert und stellen hier die wichtigsten Neuerungen vor.

Kernel 4.14 mit Langzeitsupport

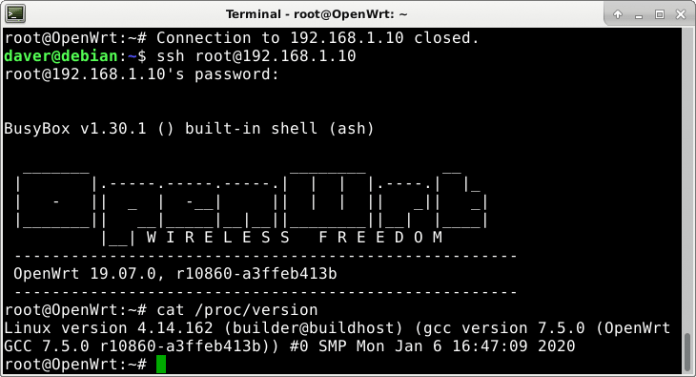

Das kompakte OpenWrt ersetzt die Firmware von Routern und Embedded-Geräten für Netzwerkaufgaben. Es setzt auf einen schlanken Aufbau mit Linux-Kernel, Busybox, Paketmanager und Hardwaretreibern, die in spezialisierten Ausgaben enthalten sind, den "Build Targets". Der Linux-Kernel selbst sollte dabei über einige Jahre eine Konstante bleiben, so kommen nur Kernel mit Langzeitsupport in Frage.

OpenWrt 19.07 aktualisiert den verwendeten Linux-Kernel in allen seinen Targets auf Version 4.14, die im November 2017 erschien und vom Team um Greg Kroah-Hartman als Langzeitversion gepflegt wird. Für Linux-Distributionen der x86-Plattform ist eine Kernel-Aktualisierung keine große Sache, bei OpenWrt und der anvisierten Zahl der Geräte gelang die Umstellung aller offiziellen Ausgaben auf einen einheitlichen Kernel 4.14 aber erst jetzt.

Die Vorgängerversion stand, abhängig von offiziellen unterstützten Geräten, noch bei Kernel 4.9, zumal vorher noch keine Zusage der Linux Foundation zur Langzeitunterstützung für neuere Kernel vorlag. Nachdem klar wurde, dass auch der Linux Kernel 4.14 volle sechs Jahre gepflegt wird [3], tut auch OpenWrt den Schritt 19.07 auf diesen Kernel.

Immerhin liegen fast zwölf Monate zwischen diesen Versionen. Für OpenWrt bedeutet das: Ein Jahr Arbeit an Hardwaretreibern für SoCs und WLAN-Chips, die nun im Mainline-Zweig sind und nicht mehr selbst gepflegt werden müssen.

Chipsets: Upstream wäre bequem

Ab OpenWrt 19.07 bastelt das Projekt für das Prozessor-Package 24Kc von MIPS, das heute in etlichen Netzwerkgeräten eingebaut ist, einen neuen Zweig: Mit "ath97" gibt es ein neues Build-Target das weniger Abweichungen vom Mainline-Kernel verlangt. So werden viele Router mit dem MIPS-24kc-Package [4] und Atheros-Chip zwar schon in Vorgängerversionen im Target "ar71xx" unterstützt, verlangen aber nach aufwendigen Low-Level-Beschreibungen in C über mach-Dateien, die in jedem Build enthalten sein müssen.

Mit der Überführung von "ar71xx" nach "ath97" übernimmt OpenWrt die vom Linux-Kernel bevorzugten Device-Trees (DTS), die jeweils nur die eine passende Low-Level-Ergänzung für den jeweiligen Chip als Ergänzung benötigen und OpenWrt 19.07 damit kompakter machen. Gleichzeitig ermöglichen Device-Trees wieder einen Submit des Codes an den Mainline-Kernel. Im Idealfall gehen zukünftig Verbesserungen der OpenWrt-Gemeinde an den Treibern für betroffene Chipsätze in den Linux-Kernel und fristen ihr Dasein nicht im OpenWrt-Quellcode.

Die Entwickler weisen darauf hin, dass ein Upgrade eines laufenden OpenWrt von "ar71xx" nach "ath79" oft nicht reibungslos funktioniert und ein erneuter Flash der neuen OpenWrt-Version auf den betroffenen Geräten und Platinen erfolgversprechender ist.

Die Oberfläche: Minimalistisch und funktional

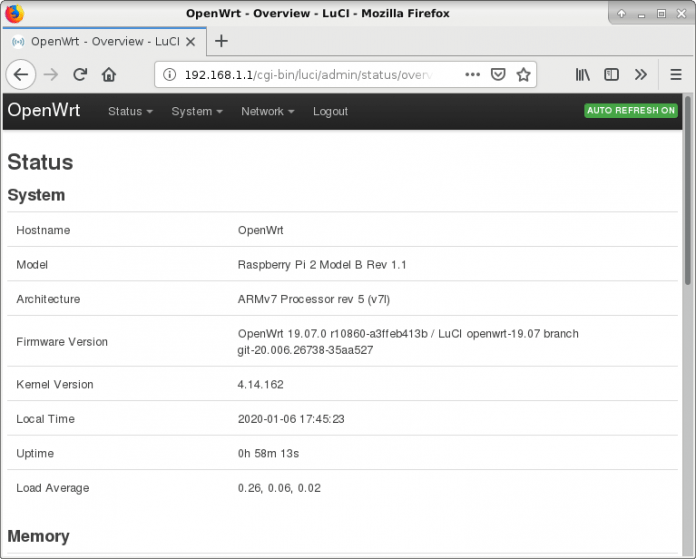

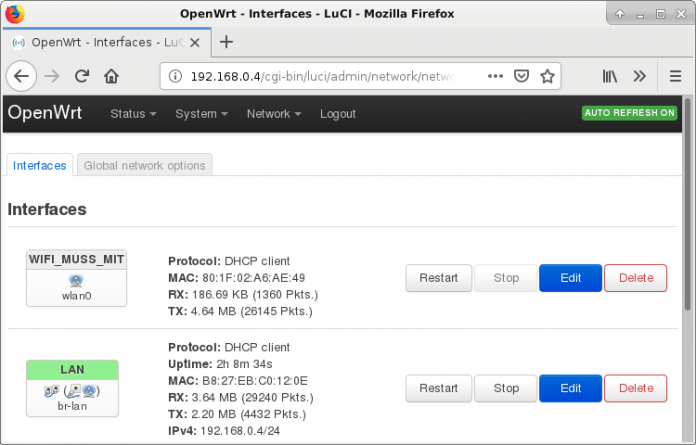

Einen Schönheitspreis oder Usability-Award gewinnt das Web-Frontend auch in OpenWrt 19.07 nicht: Die Oberfläche erfüllt schlicht ihren Zweck.

Das Web-Frontend verzichtet zur Darstellung dynamisch generierter Seiten weitgehend auf serverseitiges LUA und gibt diese Aufgaben, wo es sinnvoll ist, per Javascript an den Browser weiter. Das entlastet Router und sorgt für eine flottere Darstellung, ist aber noch nicht konsequent umgesetzt. Denn das Frontend "LuCI" ist sehr umfangreich und auf Github in seinem eigenen Projekt [5] untergebracht.

Laut Entwickler gibt es noch einige LuCI-Komponenten, die LUA benötigen und noch nicht für das neue OpenWrt angepasst sind. Für diese Komponenten stellt das optional installierbare "luci-compat" im OpenWrt-Repository weiterhin eine Abwärtskompatibilität bereit, falls sich Probleme auf der Oberfläche zeigen.

Erste Unterstützung für WPA3

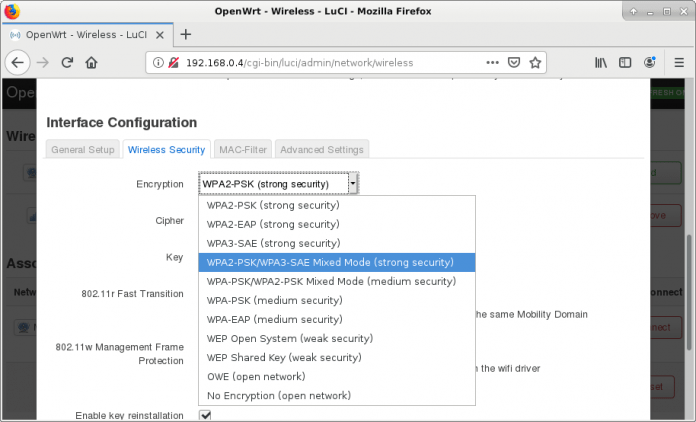

OpenWrt 19.07 unterstützt erstmals den 2018 von der Wifi Alliance beschlossenen Sicherheitsstandard WPA3. [6] Das Betriebssystem enthält zu diesem Zweck eine Version von "hostapd", die einen Access Point mit WPA3 aufspannen kann.

Aus zwei Gründen sind die dafür nötigen Pakete in der Standardinstallation aber nicht vorhanden: Die WPA3-Pakete sind mit ihren Abhängigkeiten sehr groß und können auf Routern mit weniger als 8 MB Flash-Speicher nicht installiert werden. Zudem gibt es nicht wenige Clients, deren Funkmodule mit einem gemischten WPA2+WPA3-Modus nicht klarkommen und sich mit einem so konfigurierten Access Point schlicht gar nicht verbinden können.

OpenWrt tut also das Richtige und überlässt die nötigen Tests und Experimente den Anwendern. Wer WPA3 testen möchte, muss im Paketmanager zunächst das vorinstalliert Paket "wpad-basic" deinstallieren und anschließend "wpad-openssl" hinzufügen. Nach einem Neustart steht WPA3 allein oder im Mixed Mode zusammen mit WPA2 in den Einstellungen der WLAN-Schnittstelle unter "Encryption" zur Auswahl.

Harte Fakten zur Hardware

Der Einsatz von OpenWrt 19.07 setzt geeignete, nicht zu alte Hardware voraus. Ob ein bestimmter Router unterstützt wird, zeigt ein durchsuchbares Verzeichnis auf der OpenWrt-Projekt-Webseite [7]. Außerdem pflegen die Entwickler von OpenWrt eine Liste von Geräten [8], die aufgrund von Leistung, Arbeitsspeicher und Flash-Memory ideal für OpenWrt sind.

Generell sind hier nur noch Geräte mit 8 MB Flash oder mehr verzeichnet, denn die Unterstützung für Router mit 32 MB RAM und 4 MB Flash-Speicher läuft ab OpenWrt 19.07 aus. Schon jetzt passt OpenWrt auf diese Geräte nur in einer minimalen Ausstattung ohne Web-Frontend und mangelnde Speicherressourcen lassen das System häufiger abstürzen. Die Entwickler empfehlen als Minimum eine Kombination von 8 MB Flash-Speicher und 64 MB RAM.

Übrigens gibt es auch fertige Images für verschiedene Modelle des Raspberry Pi. Diese Platine ist zwar weniger als Access Point geeignet, denn die Reichweite bleibt auch mit USB-Wifi-Dongles vergleichsweise klein. Zum Testen ohne lange Suche nach einem unterstützten Router ist die Platine aber ideal. Alle Build-Targets für die Raspberry-Pi-Modelle [9] wurden kurz nach der Veröffentlichung von OpenWrt 19.07 auf die neue Version aktualisiert.

Update 16.01.20, 10:01: Kleine Textkorrektur ("RAM" durch "Flash" ersetzt).

(ovw [11])

URL dieses Artikels:

https://www.heise.de/-4638479

Links in diesem Artikel:

[1] https://OpenWrt.org/releases/19.07/notes-19.07.0

[2] https://openwrt.org/releases/19.07/changelog-19.07.0

[3] https://www.kernel.org/category/releases.html

[4] https://OpenWrt.org/docs/techref/instructionset/mips_24kc

[5] https://github.com/OpenWrt/luci

[6] https://www.heise.de/news/WPA3-schuetzt-vor-WLAN-Einbruechen-und-koppelt-Geraete-ohne-Display-an-4092137.html

[7] https://OpenWrt.org/toh/start

[8] https://OpenWrt.org/toh/views/toh_available_864

[9] https://OpenWrt.org/toh/raspberry_pi_foundation/raspberry_pi

[10] https://www.heise.de/thema/OpenWRT

[11] mailto:olivia.von.westernhagen@gmail.com

Copyright © 2020 Heise Medien