Programmieren am Limit: Demoszener als Meister in der Beschränkung

(Bild: "Brain Control")

64 KB schmale Anwendungen, die 3D-Animationen und Musik kreieren – die Demoszene sorgt für Staunen. Auf dem VCFB ließ sie sich in die Karten schauen.

In den Achtzigern tauschten Computerfreaks auf Schulhöfen "dezentrale Sicherheitskopien" von Spielen wie Donkey Kong, Pacman oder Archon. Cracker wetteiferten darum, den Kopierschutz von neu erschienenen Games möglichst zügig zu knacken. Zur Mehrung des eigenen Ruhms verewigten sich Crackergruppen mit zunächst minimalen Textmanipulationen in den per Kopie verbreiteten Versionen. In Donkey Kong erschien etwa in der Sprechblase des vom Riesenaffen entführten Mädchens statt des ursprünglichen "Help!" der Crackername "1103".

Vom Cracktro zum Demo

Diese Manipulationen entwickelten immer elaboriertere Formen. Dem eigentlichen Programm vorgeschaltete Intros oder Cracktros [1] zeigten krachend bunte, pulsierende Lauftexte und Animationen und zelebrierten einen ganz eigenen, verschrobenen, oft schülerhaften Humor. Bald wurde sehr viel mehr Programmieraufwand auf die Gestaltung der Cracktros verwand als auf die Überwindung von Kopierschutzmechanismen. Da war es nur konsequent, diese neue Form digitaler Gestaltung von Spielkopien zu lösen und eigenständige Programme – eben Demos – zu entwickeln.

Demos (demonstratio für "zeigen" und "nachweisen") beweisen die Fähigkeiten der Demo-Entwickler und weisen die technischen Möglichkeiten der Maschine nach: Die frühe Demo-Programmierung war geprägt durch die bestmögliche Ausnutzung limitierter Speicher- und Prozessor-Ressourcen auf Plattformen wie dem Commodore C64 und dem Amstrad CPC. Es ging also zunächst weniger um die Schöpfung ästhetisch bestrickender Werke als vielmehr darum, das Publikum mit Tricks und Hacks zu beeindrucken, die das letzte aus der Maschine herausholten – und damit weit über das hinausgingen, was die Entwickler der Hardware vorgesehen hatten.

Die Demoszene heute: Partys und Compos

Die heutige Demoszene ist eine verschworene, international vernetzte Gemeinschaft: Einige Tausend aktive Entwickler treffen sich auf jährlich stattfindenden Demopartys wie der Evoke [2], der Revision [3] oder der Assembly. Die Demoszener sind in der Regel in für Grafik, Animation, Sound und Koordination arbeitsteilig organisierten Gruppen zusammengeschlossen. Auf den Partys präsentieren die Gruppen ihre Werke auf riesigen Leinwänden und dicken Soundsystemen und konkurrieren in Wettbewerben (Compos) miteinander, bei denen das Publikum per Abstimmung über Sieg und Niederlage entscheidet. Jedes Demo darf nur auf einer Party in Wettbewerb treten.

Die Compos sind in verschiedene Kategorien – etwa nach Rechnerplattformen – unterteilt. Reichlich vertreten sind klassische Rechner wie C64, Amiga oder Atari VCS 2600. Die sportliche Herausforderung, mit limitierten Ressourcen zu beeindrucken, ist bei PC-Demos per Wettbewerbsbedingung gesetzt: Üblich sind Begrenzungen auf 4 oder 64 KB. Demos für exotische oder gar von Hand gelötete Maschinen treten in sogenannten Wild Compos an.

Die Kurztagung im Rahmen des Vintage Computing Festivals Berlin vergangenes Wochenende [4] beleuchtete unter der Leitung von Stefan Höltgen (HU Berlin) das Thema Demoszene aus technischer wie aus medien- und kunstwissenschaftlicher Perspektive. Der Demoszener Sven Oliver Moll (Szenename SvOLLI) zeigte das Atari VCS 2600 Demo "Bang!" der Gruppe XayaX von 2014, an dessen Entstehung er maßgeblich beteiligt war.

Atari VCS Hacks

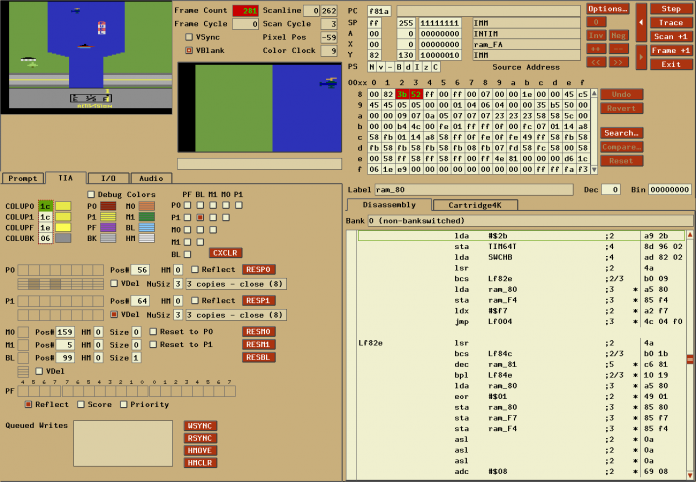

Moll lieferte tiefe Einblicke in die hardwarenahe Demoprogrammierung und die Koordination der Entwicklung im Team. Entwickler jüngeren Semesters dürfen staunen, wie man mit einem RAM von lediglich 128 Byte für Variablen und Sprungadressen überhaupt irgendetwas bewerkstelligen kann. Moll erläuterte diverse Hacks, mit denen es etwa gelang, die eigentlich vom System auf 2 begrenzte Anzahl der Sprites durch mehrfaches, exakt getimtes Beschreiben der Spriteregister auf 10 zu erweitern. Er stellte zudem einige Tools vor, die er extra für die Demoprogrammierung entwickelt hatte, etwa den Editor apefat (A Poor Excuse For A Tracker) als grafisches Frontend für Paul Slocums Sequencer Kit [5].

(Bild: Evan Amos)

Im Gespräch nannte Moll den Atari VCS seine bevorzugte Plattform. Er schätzt am VCS vor allem die Überschaubarkeit der Hardware, die eine vergleichsweise schnelle Einarbeitung möglich macht. Für die Entwicklung nutzt er den Emulator Stella [6], der die Speicherzustände buchstäblich Bitgenau und schrittweise grafisch darstellen kann. Erst nach getaner Arbeit landet das Demo auf einem Steckmodul.

(Bild: stella-emu.github.io)

Programmieren per Schalter

Zuletzt zeigte Moll das VCS-Modul HARD 2632, ein Speichermodul, das über 256 Schalter programmierbar ist. Dieses Modul hat er gemeinsam mit dem CCC-Aktivisten Imp entwickelt und gebaut. Das Modul und das zugehörige Demo [7] hat auf der Demoparty Deadline 2018 in der Wild Compo den ersten Platz gemacht.

Seine Begeisterung für die Demoentwicklung vergleicht Moll mit der Freude eines Kindes am Spiel mit Legosteinen. An der Demoszene schätzt Moll vor allem, dass trotz des grundsätzlich kompetitiven Charakters ("Ich bin cooler als Du, weil ich besser programmieren kann") ein freundlicher Umgang miteinander vorherrscht und ein reger Wissensaustausch selbstverständlich ist.

HARD 2632 (3 Bilder) [8]

Boing!

Der Entwickler und Amiga-Hobbyist Kai Scherrer lieferte in seinem Tagungsbeitrag "Der Boing-Ball auf der Hebebühne" eine technische Exegese des klassischen Amiga-Demos "Boing!", das auf der Vegas Consumer Electronics Show 1984 debütierte.

Scherrer erläuterte einige Features des Amiga Videochips, die das Boing!-Demo nutzt. "Der Videochip des Amiga stellt 32 Farbregister zur Verfügung, welche die Software mit beliebigen 12-Bit-Farben befüllen kann. Die eigentlichen Bilddaten enthalten dann pro Pixel nur noch 32 verschiedene Werte, die auf das gewünschte Farbregister verweisen." Die Rotationsbewegung des Balles wird dann lediglich durch Änderung der Farbregister erreicht: "Augenscheinlich besteht der Ball aus drei Farben: weiß, dunkelrot und einem sehr hellen rot für Bewegungsunschärfe. Tatsächlich verweisen die Pixeldaten des Balls aber auf 14 Farbregister. Diese sind so angeordnet, dass durch entsprechendes Rotieren der Farbpalette in den Farbregistern ein Dreheffekt erzeugt wird, ohne dass auch nur ein einziges Bit der Pixeldaten dafür geändert werden müsste."

Ein weiterer Trick sorgt für die vertikale Bewegung: Der Videoprozessor baut das Bild zeilenweise aus im ChipRAM abgelegten Bilddaten auf. Dieser Grafikspeicher ist nun etwas größer als das dargestellte Bild. Und das vermeintliche Hüpfen des Balles erreicht das Boing!-Demo dann ganz einfach dadurch, dass dem Videochip mit jedem Frame als Startadresse der Beginn einer anderen Bildzeile geliefert wird, an der er mit der Darstellung beginnen soll.

Demos sind Kunst

Demoszener giZMo äußerte einmal: "Kunst ist was für Leute, die nichts können” – trotz solcher in der Szene verbeiteten Vorbehalte: Demos sind Kunst, und Demoszener sind Künstler – ob sie wollen oder nicht. Das ist nicht erst klar, seitdem international renommierte Museen wie das Kiasma in Helsinki das Thema für sich entdeckt [10] haben. Und genau wie andere künstlerische Genres hat die Demoszene einen eigenen Formenkanon, Referenzsysteme und Codes entwickelt, deren Entschlüsselung mitunter Kennerschaft erfordern.

Insofern erscheint der Ansatz des Medienwissenschaftlers Nikita Braguinski (HU Berlin) sinnfällig, der auf der Tagung das Demo "Waves 3 Ways [11]" von Nick Montfort und Bernie Innocenti in in einen kunstwissenschaftlichen Horizont stellte. Das Demo zeigt Ascii-Zeichenfolgen, welche die Bildfläche von oben nach unten durchlaufen – teils in geordneten, teils in chaotisch anmutenden Konfigurationen. Der Zeichenstrom liegt zugleich an der Tonausgabe an.

Die Autoren der Demo verwenden dabei eine Technik, die unter dem Namen Bytebeat [12] bekannt ist. Zudem steuern die Zeichen eine Teslaspule an, die synchron zu Bild und Ton blitzt und flackert. Diese "drei Wege" Bild, Ton und Teslaspule sind also aus einem Guss komponiert, stellen laut Braguinski "verschiedenen Repräsentationsformen derselben Daten dar".

Diese Daten sind vollständig algorithmisch generiert, dabei bedienten sich Montfort und Innocenti Verfahren, die mittels einfacher Regelsysteme komplexe Daten erzeugen. Solche Verfahren sind allgemein in der Demoszene beliebt, eben weil man mit Ihnen mit wenig Code viel Struktur liefern kann: Das sind etwa zelluläre Automaten und der ganze Bereich der fraktalen Mathematik von der Logistischen Gleichung bis hin zu Julia- und Mandelbrotmengen.

Braguinski zeigte in seinem Vortrag vielfältige Bezüge des Wave 3 Ways-Demos zu ästhetischen Strömungen der Moderne auf. So nannte er die auf die Erklärung der ganzheitlichen Wahrnehmung abzielende Gestalttheorie, die Informationsästhetik eines Abraham Moles, konkrete Poesie und zufallsbasierte Kompositionsverfahren der zeitgenössischen Kunstmusik auf.

Meister der Beschränkung

Die Tagung hat ein facettenreiches Bild einer bemerkenswerten digitalen Subkultur gezeichnet. In der Demoszene versammeln sich herausragende technische Talente im einem sportlichen Wettkampf, um neuen und alten Maschinen Ungeahntes zu entlocken. Hier gilt das Goethe-Wort: "In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister". Die Organisationsformen, Rituale und Szenecodes haben eine sehr hohe Komplexität und Eigenständigkeit . Da nimmt es nicht Wunder, dass viele Kunst-, Kultur- Medien- und Sozialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler hier ein ebenso ergiebiges wie originelles Forschungsfeld entdeckt haben. Die im Artikel genannten und weitere Tagungsbeiträge sollen im Laufe des Novembers auf dem Youtube-Kanal [13] des Lehrstuhls für Medientheorien an der HU Berlin als Mitschnitt verfügbar gemacht werden.

Computerphilologin: "Die Demoszene ist unwahrscheinlich offen, zugänglich und familiär"

Fragen an Canan Hastik, Informationswissenschaftlerin mit Schwerpunkt Computerphilologie am Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft der TU Darmstadt

heise online: Sie forschen als digitale Geisteswissenschaftlerin über die Demoszene. Wann sind Sie auf dieses Thema gestoßen und was macht es für Sie zu einem spannenden Forschungsgegenstand?

(Bild: privat)

Canan Hastik: Mit der Demoszene kam ich 2004 das erste Mal in Berührung. Mein damaliger Freund und heutiger Mann arbeitete am Demo "SHizZle [14]" welches das "Team Pokémé" auf der Breakpoint in Bingen 2005 veröffentlichte. Die ganze Szene und deren Werke sind einzigartig. Besonders interessieren mich der Wandel und die Transformation der Szene, sowohl technisch, ästhetisch als auch kulturell – Beispielsweise die Übertragung von Designkonzepten, gruppenspezifischen Gestaltungsprozesse und sprachliche Varietäten.

Können Sie kurz umreißen, was eine digitale Geisteswissenschaftlerin macht und wie diese Arbeit die klassischen Geisteswissenschaften ergänzt?

Ausgehend von den traditionellen geisteswissenschaftlichen Disziplinen, wie Literatur-, Sprach-, Geschichts-, Kunst-, Medien-, und Kulturwissenschaften, Archäologie, Philosophie und Soziologie bringen digitale GeisteswissenschaftlerInnen zusätzlich Kompetenzen aus den Bereichen Informatik, Informationswissenschaft und Medientechnik und weiteren Disziplinen mit. In ihrer Forschung verwenden sie systematisch digitalisierte und digitale Ressourcen und nutzen, optimieren und entwickeln computergestützte Methoden, Verfahren sowie Werkzeuge zur Beantwortung ihrer Forschungsfragen.

Können Sie wichtige Zwischenergebnisse Ihrer Untersuchungen der Demokultur nennen?

Es gibt diverse Ergebnisse, die ich im Laufe meiner Forschungsarbeit dokumentieren konnte. Folgende Aspekte sind dabei ausschlaggebend für meine weitere Forschungsarbeit. Die Demoszene hat vor dem Hintergrund technischer und ästhetischer Diskurse eine fachspezifische Terminologie zur Beschreibung der Werke entwickelt, die nicht nur stark variiert und mehrsprachig ist, sondern auch exklusive Neologismen und einen eigenen orthographischen Stil besitzt. Werkbeschreibungen können sich aus einem oder mehreren Begriffen und Kurzbeschreibungen zusammensetzen. Zudem werden häufig identische Namen für Gruppen, Akteure und Werke verwendet.

Trifft man Sie auf Demopartys?

Ja, in der Regel in Saarbrücken auf der Revision. Hin und wieder auch in Köln auf der Evoke. Manchmal auch in Helsinki auf der Assembly.

Wie erleben Sie das soziale Miteinander in der Demoszene?

Obwohl die Szene extrem kompetitiv und auf Anonymität ausgerichtet ist, erlebe ich sie als überschaubar, unwahrscheinlich offen, zugänglich und familiär. (mho [15])

URL dieses Artikels:

https://www.heise.de/-4197183

Links in diesem Artikel:

[1] https://www.youtube.com/watch?v=SFqBkSJOYOQ

[2] https://www.heise.de/news/20-Jahre-Evoke-Symphonie-fuer-eine-Pebble-und-zwei-Gameboys-3808262.html

[3] https://www.heise.de/news/Revision-2015-Die-Demoszene-laeuft-2583142.html

[4] https://www.heise.de/news/VCFB-zu-50-Jahre-GUI-Historische-grafische-Benutzeroberflaechen-ganz-lebendig-4194646.html

[5] http://www.qotile.net/sequencer.html

[6] https://stella-emu.github.io/

[7] https://xayax.net/hard2632/live.php

[8] https://www.heise.de/bilderstrecke/bilderstrecke_4197228.html?back=4197183

[9] https://www.heise.de/bilderstrecke/bilderstrecke_4197228.html?back=4197183

[10] http://demoskene.katastro.fi/art.html

[11] https://www.codewiz.org/wiki/pictures/conf/AtParty_2014/waves_3_ways_wild_demo.webm

[12] https://greggman.com/downloads/examples/html5bytebeat/html5bytebeat.html

[13] https://www.youtube.com/user/medientheorien/about

[14] http://www.pouet.net/prod.php?which=16376

[15] mailto:mho@heise.de

Copyright © 2018 Heise Medien